通常,多くの理系大学生は教育課程の一環として実験があり,実験後には必ずレポート課題が課されます。

しかし,中には実験だけ終えて突然「来週までに書いてきてね」と言われ,何をしていいのかわからない方もいるのではないでしょうか。

ここでは理系大学生の代名詞ともいえる「実験レポート」について,基本的な書き方やルール,見やすいレポートを作るときのコツを紹介します。

この記事でわかること

- 実験レポートの基本的な構成

- 参考文献の記載の方法

- 実験レポートの見た目を整える方法

レポートの書き方に絶対的なルールはない

前提としてレポートの書き方に絶対的なルールはありません。

実験レポートは,実験の要項や自分の考えたこと(考察)を第三者にわかりやすく伝えるためのものです。

あんとら

あんとら伝え方には様々な流儀や方法があります

基本的には各大学の授業の教員の指示に従ってまとめる練習をすれば問題はありません

ただ,そうはいっても指示が分かりづらかったり,根本の説明をしてくれない教員がいることも確かです。

そこで以下では「絶対」ではないけども「これさえ守っておけば大体外すことはないだろう…」という基本的な構成+αについて紹介します。

レポートの基本的な構成

レポートは大まかに次の構成からなります。

- 表紙

- 実験の目的

- 実験の原理

- 実験方法

- 実験結果

- 考察

- (あるならば)課題とその解答

- 結論

- 参考文献

内容はとても多いですが,各々について丁寧に紹介します。

表紙

いきなり内容に入るのではなく,実験レポートには表紙ページが必要です。

表紙に関しては書く内容が大学や授業ごとにマチマチなので,各実験のごとに雛形(フォーマット)が与えられている場合も多いと思います。

雛形が与えられていたらそれを使えば良いですし,なかったら自分で作りましょう。

作る場合は基本的に以下の情報を記載します。

- 実験のタイトル

- 担当教員名

- 提出者の名前や学籍番号+(いれば)共同実験者の名前

- 実験を行った日時

- レポートの提出日時

実験の目的

実験の目的を記載します。

この実験では「何を理解するために何をするのか」ということを簡単にまとめましょう。

実験の原理

学生実験は基本的に何らかの科学的な原理があるので,実験の原理ではその原理を簡潔に記載します。

実験の原理と目的を1つの項目にまとめる場合も多いです。

実験方法

実験で実際に行った実験手順を記載します。

実験レポートを書くときは原則「詳細を過去形で」記載しましょう。

何故ならば,実験レポートとはその実験の説明書ではなく「実験で何を行い,何を観察したのか」を第三者に報告するものであるからです。

よって,第三者に上手く伝えるためにも実験方法は実験で行った手順を具体的に過去形で記載しましょう。

また,実験の要項が箇条書きで書かれているからといってレポートでも箇条書きで書かれていることもありますが,箇条書きは一般的に敬遠されることが多いです(実験によりますが)。

書くときは,一連の流れを持った文章で記載しましょう。

実験結果

実験の結果を記載する。実験レポートの中でも要となる部分です。

主観的な記述ではなく,客観的な変化を第三者に伝わるようにまとめましょう。

実験結果で書くと良いこと

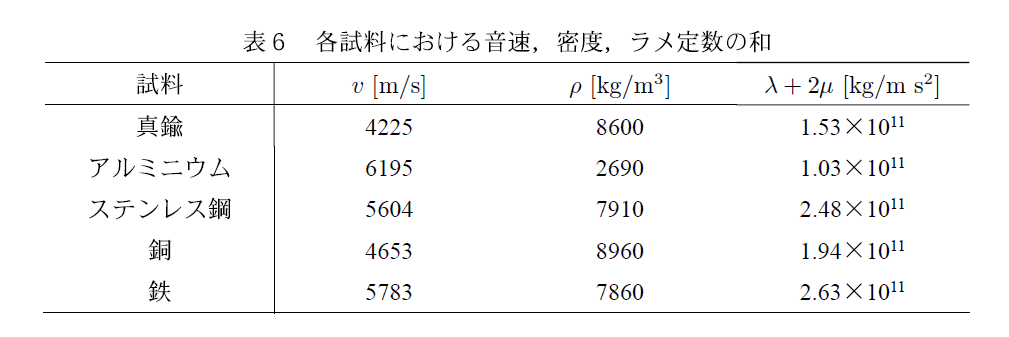

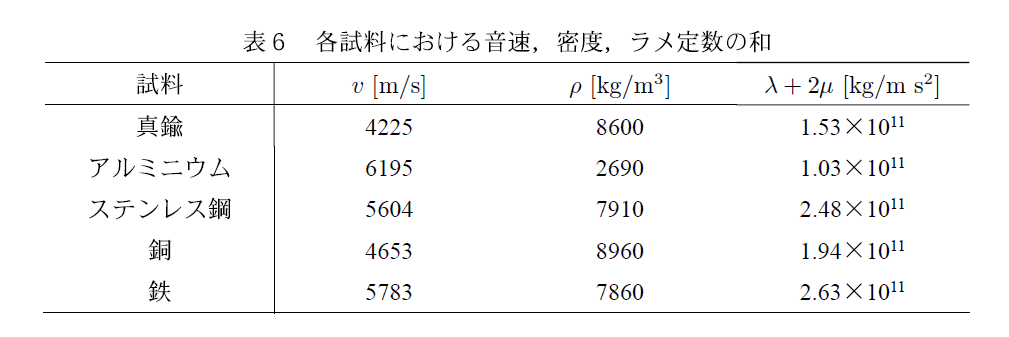

- 色や匂い,沈殿の変化などの観察結果

- 数値を測定し,実験過程での数値の変化

考察

実験結果を経て考察をします。

- 実験結果からどのような事実が明らかになったか

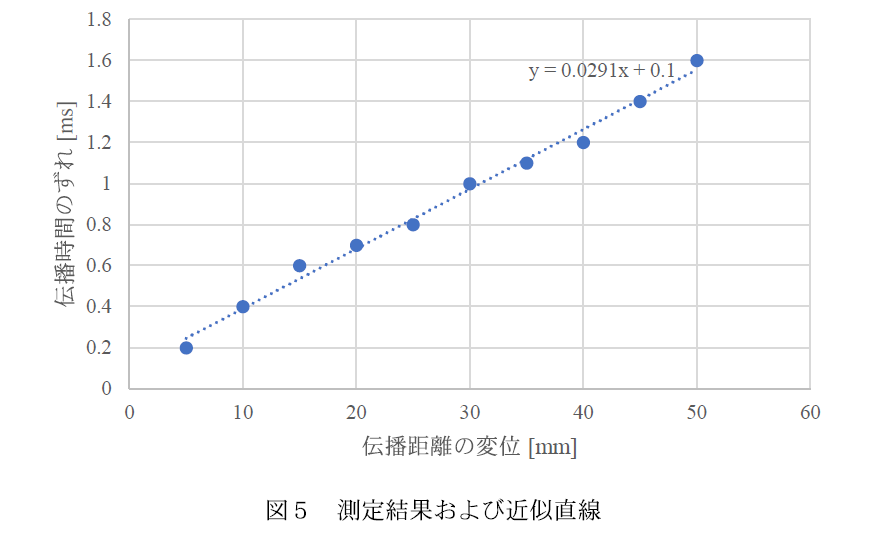

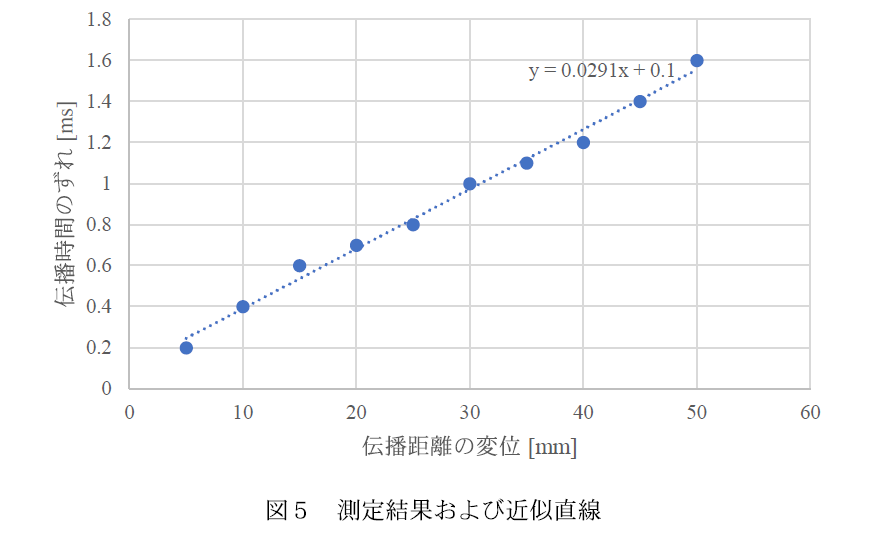

- 数値が得られた場合はグラフにして関係を調べる(比例関係にあるかどうか,など)

- 自分の想定した結果が得られなかった場合,何が原因として考えられるか …などなど

をわかりやすく記述しましょう。

実験によっては手順が複雑になることが多く,構成として「結果」→「考察」→「結果」→「考察」→…となることもあります。

しかし,考察の次に結果を書いてはいけないというルールはありません。

こういったときは結果と考察をまとめて,一番見やすくなる形で記述出来ると良いです。

考察と結果に関する絶対的なルールはありませんが,どこからどこまでが結果で,どこからどこまでが考察,というのは見てわかるようにまとめたほうが良いと思います

(あるならば)課題

実験によっては,予め実験内容の理解を促すために課題が設けられている場合があります。

その場合,考察の次の項に書いておくと無難でしょう。

勿論,課題の内容によっては上記の項目の中に書いておいたほうが良いものもあるので,その時は状況に応じて記載してください。

結論

最初の「実験の目的」に対する結論を書きます。

参考文献

実験の考察をするにあたって,参考にした文献を記載します。

資料の種類によって書き方が異なるので以下の場合に応じて参考にしてください。

単著書(本)

→著者名(翻訳者名)「書名」(シリーズ名)出版社名,出版年,引用ページ

雑誌論文

→筆者名「論文名」『雑誌の名前』巻,号,発行年,引用ページ

PDFやパワポなどの電子資料

→筆者名「資料の題名」URL 引用ページ(資料の参照日)

Webサイト

→筆者あるいは運営期間「タイトル」URL(資料の参照日)

また,Wikipedia や Web サイトの情報は記事に信頼性がないことが多く,参考文献としてはあまり良くない,とする教員が多いです。1

可能ならば図書館にいってちゃんとした本を参考にすることを推奨します。

レポートの見た目を整えよう

レポートの中身は出来たので,次に見た目を整えましょう。

Wordの書式設定を見直すと見栄えが良くなり,更にレポートとしての完成度を高めることが出来ます。

ここでは,A4の実験レポートをWordで作るという一般的な状況を想定し,その際の書き方に関するルールを紹介します。

書式に関する一般的なルール

フォントの設定

レポートのような大学の課題の文書は明朝体で書くのが一般的です。

ゴシック体やポップ体といったフォントは避けましょう。

また,英数字に関しては明朝体ではなく「Times New Romen」や「Arial」といった英数字専用フォントで書くと綺麗になります。

フォントの絶対的なルールはないのでここら辺は個人の好みです

文体の統一

文体は基本的に「~である」調で統一します。

「~ですます」調は一般的には使われません。

また,実験レポートは実験結果を報告するものであるので「~だと思う」「ではないか」といった断定的でない表現も避けるようにしましょう。

英数文字のルール

原則として,数字やアルファベットはすべて半角にします。

また,数式や化学式に関する一般的なルールは次の通りです。

数式や化学式のルール

- 変数(物理量を表すもの)は原則斜体

- 英数文字をいれるときは文字の両端に半角スペースをいれる

- 数式も原則斜体

- ただし,\(\sin\) や \(\log\) などの関数,化学式,元素記号,単位系はブロック体

- 単位系と数字の間にも半角スペースをいれる

Wordの数式エディタ機能を使って物理量を書くとより綺麗になります。

図やグラフの表記のルール

実験結果や考察において,図を挿れるとわかりやすくなります。

図を挿れる際は図の通し番号(図1,図2…等)とタイトル(図の説明)を記載しましょう。

タイトルの挿れ方

- 図を挿れるときは,図の下にタイトルを挿れます。

- 表を挿れるときは,図の上にタイトルを挿れます。

また,物理量の測定結果を載せるときは後ろに物理量の単位系を記載します。

数式を綺麗に挿入しよう

Word の数式の設定を少し変えると数式も綺麗にいれることができます。

式番号の入れ方

実験によっては,原理や考察に式をいれる必要があるときがあります。

その際,式番号を挿れておくと自分にも相手にも見やすくまとめることができます。

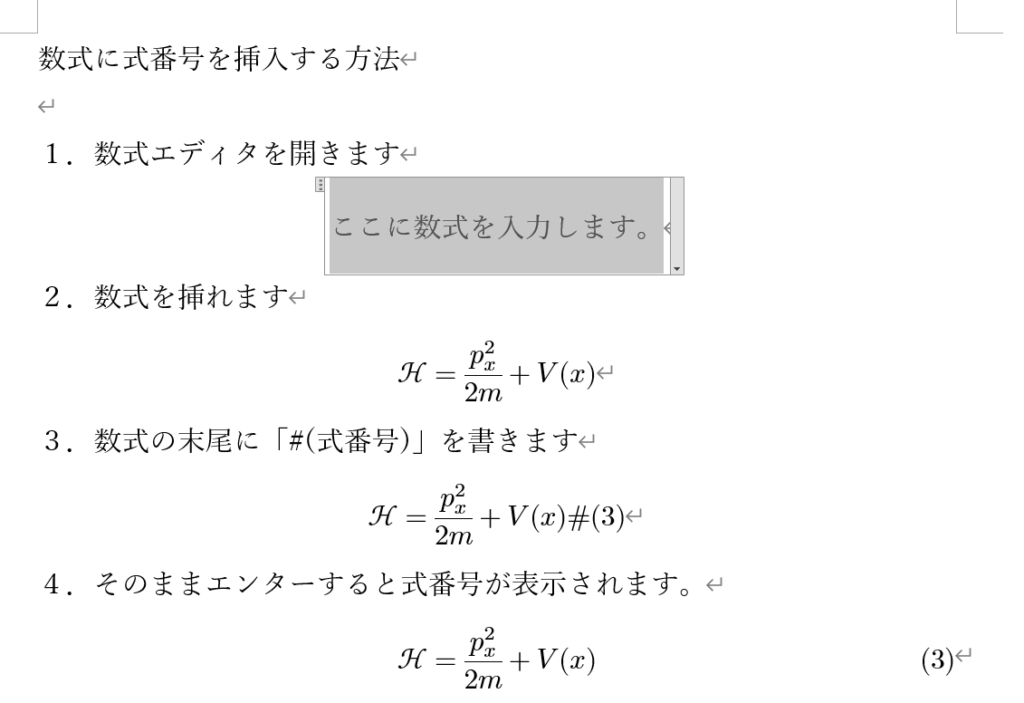

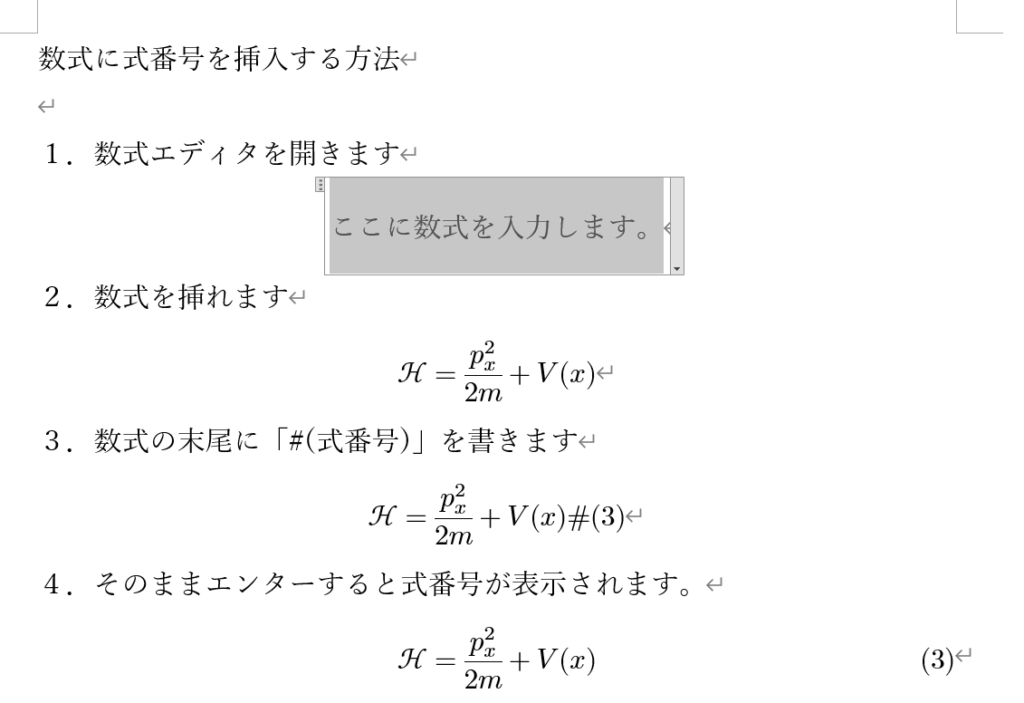

- 数式エディタを開きます(「shift」+「alt」+「-」キーを同時に押すと開きます)

- 書きたい数式を挿入します

- 数式の末尾に「#(式番号)」を書きます

- そのままエンターを押すと,#以下の文章が右端に移動します

挿れる必要がある式が少ない場合でも式番号は書いておくに越したことはありません。

まとめ

レポートに関する基本的なルールを紹介しました。

レポートは文字通り,実験結果を第三者に報告するためのものです。故に,第三者に伝わって初めて意味があるものであり,そのためにもわかりやすさは必須です。

この記事を参考に見やすいレポートを作ることが出来れば幸いです。

コメント